José Bello Lasierra fue un hombre afortunado, pero también fue desdichado. Como cualquiera de nosotros.

José nació en Huesca y tuvo la suerte de tener un padre culturalmente inquieto que era amigo de Joaquín Costa y de Francisco Giner de los Ríos y que con once años le mandó a estudiar a Madrid, a la Residencia de Estudiantes. Y esa fue su gran suerte. Vivir la década de los 20 en la Residencia y, sobre todo, convivir con los que en esos años pasaron por ella, tener por maestros, amigos y compañeros a hombres realmente excepcionales. Nunca, en la cultura española, se ha dado un caso igual, y la fortuna de José fue estar allí y vivir para contarlo.

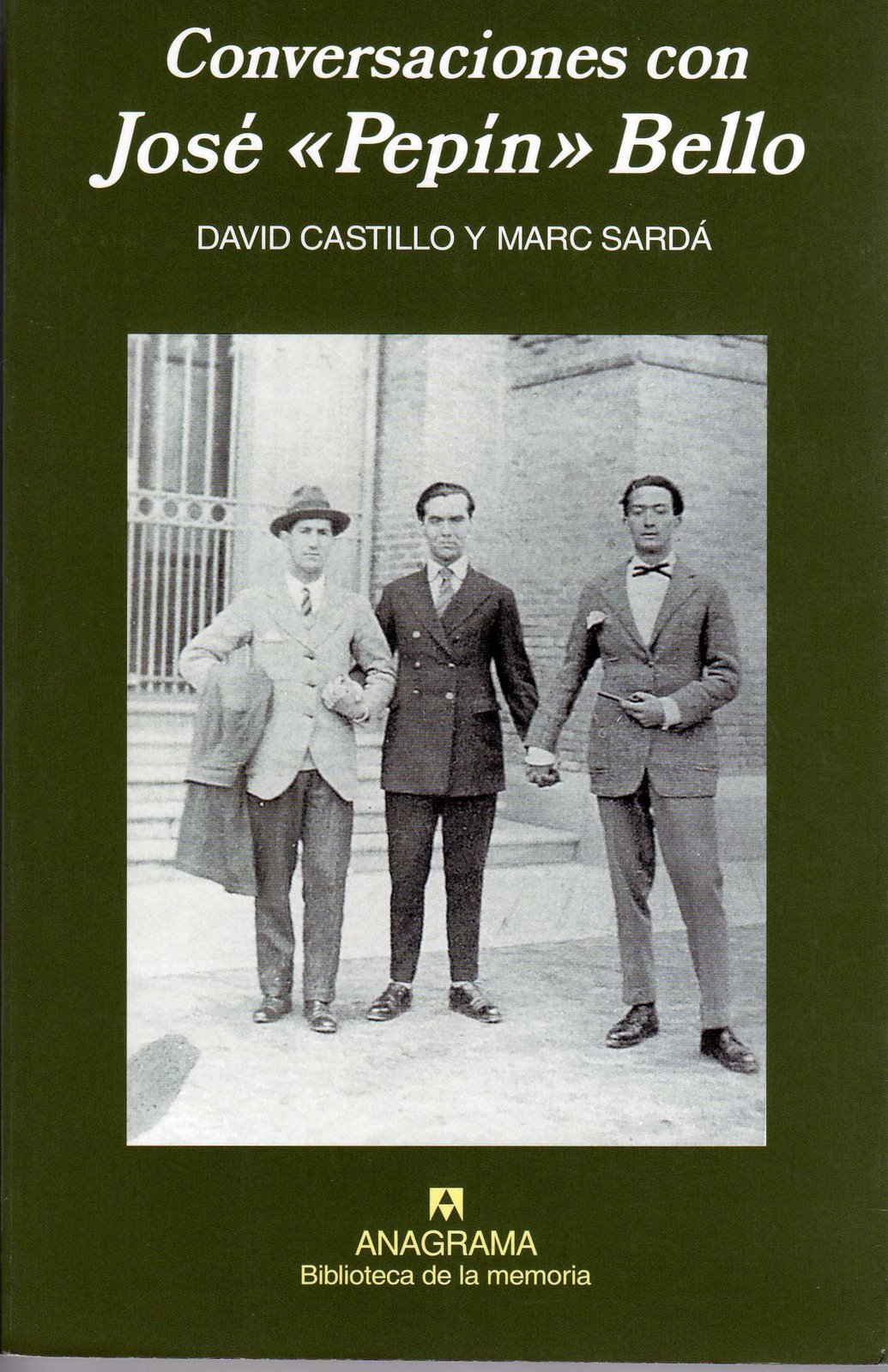

Por que la gran suerte para todos nosotros es que un año antes de morir se publicaran las Conversaciones con José “Pepín” Bello de David Castillo y Marc Sardá. Editorial Anagrama, Barcelona 2007, y que gracias a ese libro podemos escuchar a José hablando de sus amigos y de esa época extraordinaria.

El índice onomástico del libro es espectacular. En ella hay músicos, dramaturgos, pintores y artistas, hay tres generaciones de escritores españoles; las del 98, la del 14 y especialmente la del 27. Baroja, Valle-Inclán. Ortega y Gasset, Machado, Unamuno, Guillén, Salinas, Juan Ramón Jiménez, Alberti y un largísimo etcétera. A todos tuvo la suerte de conocerlos. Pero por encima están sus tres amigos: Dalí, Lorca y Buñuel. Con el valor irrecuperable, el sentido y la intensidad de lo que es la amistad con veinte años. Perdida esa edad la risa y el sentir nunca vuelven a ser los mismos.

José fue afortunado cuando desde 1927 a 1936 trabajó en Sevilla, pero a partir de ese año y tras su vuelta a Madrid cambió su vida y quizás su suerte. Pasó la maldita guerra escondido en su casa, pasando hambre, frío y miedo. Estuvo preso varios días en una checa de la que le sacó vivo su buena suerte. Su hermano murió fusilado en Paracuellos y Lorca en Granada, algunos de sus compañeros de la Residencia murieron asesinados y muchos se marcharon de España. La guerra civil fue ese momento para José –como para demasiados- en el que todo cambió y nada sería igual que antes. Después de la dicha de haber sobrevivido llego la mala suerte de los negocios ruinosos, quince años de soledad en Burgos que sirvieron sólo para perderlo todo y un regreso a Madrid para montar un autocine que acabo igual de mal.

Poetas para después de una guerra como Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Dionisio Ridruejo le mantuvieron en relación con ese mundo de literatura y poesía que él conocía y amaba. En la tertulia del Lyon d’Or se sentó junto a Díaz-Cañabate, Zuloaga y Eugenio d’Ors. Hombres para una nueva generación como Juan Benet le entregaron su amistad fraternal.

A Pepín le envidiaremos sus amigos y hasta la forma de conocer la muerte, sumido en el recuerdo de un hermoso sueño. Le envidiaremos la suerte de haber recibido la Medalla al Merito en las Bellas Artes por ser el ágrafo compañero de Bartleby, por su humildad, su prodigiosa memoria, su vitalismo contagioso.

Le envidiamos su suerte y sin embargo él se sentía desdichado por no haber podido ser como nosotros; casarse, formar una familia, tener hijos. Su única novia reconocida, Araceli Durán, también fue de antes de la guerra, y hermana de otro oscense como él, ese soldado de porcelana llamado Gustavo Durán, pero Araceli se fue con otro.

Gracias al libro de Castillo y Sardá recuperamos la memoria de un hombre que hasta ese momento estaba escrita y guardada entre recortes de periódico y referencias en las biografías de otros. Gracias a esas conversaciones, José, “Pepín” Bello, se convirtió por fin en protagonista absoluto, consiguió la entrada con su nombre propio en las fichas de las bibliotecas.

Aunque yo además si tuviera que proponer ahora una forma para que el nombre de José no se perdiera nunca, lo haría utilizando una fotografía. Sin duda el acto más significativo de su vida. Que a partir de hoy cada vez que en los libros de texto se reproduzca la imagen del homenaje a Góngora en el ateneo de Sevilla que pone nombres, rostros y fecha a la generación del 27, en el texto al pie de la imagen de los poetas y en un claro punto y seguido pusiera: Fotografía tomada por José “Pepín” Bello.

Porque esa fotografía es la metáfora de su vida. No sale en la imagen, no pudo, como hizo Gutiérrez-Solana en el cuadro de la tertulia del Pombo, autorretratarse dentro del grupo, y por eso su nombre se perdió tras la cámara. Esa era la vida de Pepín, estaba allí, cierto pero invisible, generoso y entusiasta para hacer visibles e inmortales a los demás.

Fue espectador sin envidia, testigo sin reivindicar ni reclamar nada, fue reportero, subalterno, satisfecho figurante de la suerte. Fue él, que no escribía, quien estaba allí entre los escritores, marciano entre los poetas, amigo entre amigos, y por ser como era fue posible la fotografía de una generación.

Si a partir de ahora todos los que vieran esa fotografía leyeran también su nombre sentirían curiosidad por saber quien era, y al encontrarlo descubrir con asombro su formidable historia. Y cuando lean el libro, las Conversaciones con José “Pepín” Bello de Castillo y Sardá, podrán escuchar al hombre, compadecerse de sus fracasos y, sobre todo, envidiar su buena suerte.

José nació en Huesca y tuvo la suerte de tener un padre culturalmente inquieto que era amigo de Joaquín Costa y de Francisco Giner de los Ríos y que con once años le mandó a estudiar a Madrid, a la Residencia de Estudiantes. Y esa fue su gran suerte. Vivir la década de los 20 en la Residencia y, sobre todo, convivir con los que en esos años pasaron por ella, tener por maestros, amigos y compañeros a hombres realmente excepcionales. Nunca, en la cultura española, se ha dado un caso igual, y la fortuna de José fue estar allí y vivir para contarlo.

Por que la gran suerte para todos nosotros es que un año antes de morir se publicaran las Conversaciones con José “Pepín” Bello de David Castillo y Marc Sardá. Editorial Anagrama, Barcelona 2007, y que gracias a ese libro podemos escuchar a José hablando de sus amigos y de esa época extraordinaria.

El índice onomástico del libro es espectacular. En ella hay músicos, dramaturgos, pintores y artistas, hay tres generaciones de escritores españoles; las del 98, la del 14 y especialmente la del 27. Baroja, Valle-Inclán. Ortega y Gasset, Machado, Unamuno, Guillén, Salinas, Juan Ramón Jiménez, Alberti y un largísimo etcétera. A todos tuvo la suerte de conocerlos. Pero por encima están sus tres amigos: Dalí, Lorca y Buñuel. Con el valor irrecuperable, el sentido y la intensidad de lo que es la amistad con veinte años. Perdida esa edad la risa y el sentir nunca vuelven a ser los mismos.

José fue afortunado cuando desde 1927 a 1936 trabajó en Sevilla, pero a partir de ese año y tras su vuelta a Madrid cambió su vida y quizás su suerte. Pasó la maldita guerra escondido en su casa, pasando hambre, frío y miedo. Estuvo preso varios días en una checa de la que le sacó vivo su buena suerte. Su hermano murió fusilado en Paracuellos y Lorca en Granada, algunos de sus compañeros de la Residencia murieron asesinados y muchos se marcharon de España. La guerra civil fue ese momento para José –como para demasiados- en el que todo cambió y nada sería igual que antes. Después de la dicha de haber sobrevivido llego la mala suerte de los negocios ruinosos, quince años de soledad en Burgos que sirvieron sólo para perderlo todo y un regreso a Madrid para montar un autocine que acabo igual de mal.

Poetas para después de una guerra como Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Dionisio Ridruejo le mantuvieron en relación con ese mundo de literatura y poesía que él conocía y amaba. En la tertulia del Lyon d’Or se sentó junto a Díaz-Cañabate, Zuloaga y Eugenio d’Ors. Hombres para una nueva generación como Juan Benet le entregaron su amistad fraternal.

A Pepín le envidiaremos sus amigos y hasta la forma de conocer la muerte, sumido en el recuerdo de un hermoso sueño. Le envidiaremos la suerte de haber recibido la Medalla al Merito en las Bellas Artes por ser el ágrafo compañero de Bartleby, por su humildad, su prodigiosa memoria, su vitalismo contagioso.

Le envidiamos su suerte y sin embargo él se sentía desdichado por no haber podido ser como nosotros; casarse, formar una familia, tener hijos. Su única novia reconocida, Araceli Durán, también fue de antes de la guerra, y hermana de otro oscense como él, ese soldado de porcelana llamado Gustavo Durán, pero Araceli se fue con otro.

Gracias al libro de Castillo y Sardá recuperamos la memoria de un hombre que hasta ese momento estaba escrita y guardada entre recortes de periódico y referencias en las biografías de otros. Gracias a esas conversaciones, José, “Pepín” Bello, se convirtió por fin en protagonista absoluto, consiguió la entrada con su nombre propio en las fichas de las bibliotecas.

Aunque yo además si tuviera que proponer ahora una forma para que el nombre de José no se perdiera nunca, lo haría utilizando una fotografía. Sin duda el acto más significativo de su vida. Que a partir de hoy cada vez que en los libros de texto se reproduzca la imagen del homenaje a Góngora en el ateneo de Sevilla que pone nombres, rostros y fecha a la generación del 27, en el texto al pie de la imagen de los poetas y en un claro punto y seguido pusiera: Fotografía tomada por José “Pepín” Bello.

Porque esa fotografía es la metáfora de su vida. No sale en la imagen, no pudo, como hizo Gutiérrez-Solana en el cuadro de la tertulia del Pombo, autorretratarse dentro del grupo, y por eso su nombre se perdió tras la cámara. Esa era la vida de Pepín, estaba allí, cierto pero invisible, generoso y entusiasta para hacer visibles e inmortales a los demás.

Fue espectador sin envidia, testigo sin reivindicar ni reclamar nada, fue reportero, subalterno, satisfecho figurante de la suerte. Fue él, que no escribía, quien estaba allí entre los escritores, marciano entre los poetas, amigo entre amigos, y por ser como era fue posible la fotografía de una generación.

Si a partir de ahora todos los que vieran esa fotografía leyeran también su nombre sentirían curiosidad por saber quien era, y al encontrarlo descubrir con asombro su formidable historia. Y cuando lean el libro, las Conversaciones con José “Pepín” Bello de Castillo y Sardá, podrán escuchar al hombre, compadecerse de sus fracasos y, sobre todo, envidiar su buena suerte.