Y la verdad es que lo que plantea resulta una oferta tentadora:

“Todo lo que se desee: amor, fama, dinero, una casa: todo será tuyo si compras esa botella. Sólo hay una cosa que el diablo no puede hacer: prolongar la vida. Y si uno muere antes de venderla, su alma arderá para siempre en el infierno”. El diablo juega con nuestras debilidades. La ambición humana es un cuento muy viejo y él lo sabe. Conoce nuestros anhelos, los más básicos y primordiales. Cada uno tiene el suyo. Y en el caso de

Keawe, el protagonista de este relato, su mayor deseo era tener una casa grande y lujosa que fuera la envidia de sus vecinos y la medida de su triunfo. Así que

Keawe no resiste la tentación y compra la botella.

La ventaja de esta historia es que ese pacto, esa unión con el diablo es temporal y rescindible. Y eso lo hace aún mucho más tentador. Consigues lo que quieres y luego basta con vender la botella a otro para olvidarte. Sin embargo esa falta de consecuencias la salva

Stevenson con la muerte.

Keawe consigue el terreno y el dinero para construirse la casa que desea gracias a la muerte de un tío suyo y de su hijo, convirtiéndose él en único heredero.

Keawe sabe que si no hubiera sido por esas muertes no tendría lo que deseaba, pero lo acepta demostrando que su ambición es mayor que sus escrúpulos o dudas morales:

“aunque me guste muy poco el modo en que ha llegado a mi, esta es la casa, y bien puedo tomar los bueno junto a lo malo”. Y la botella acaba en las manos de un amigo que no volverá a ver jamás.

La ambición humana es un cuento muy viejo y el amor uno inmortal. Mezclarlos, unirlos es este relato es mérito de

Stevenson. Porque quizás por aquello de que todo tiene un precio,

Keawe, que vivía feliz en su propiedad, conoce un día a

Kokuna y se enamora de ella. Pero esa misma noche, al volver a su casa, descubre que está enfermo de lepra y eso hace imposible su amor. Desesperado, la botella resulta ser la solución perfecta, y para no perder a su amada decide salir a buscarla, comprarla de nuevo y recuperar la salud. Esa búsqueda le llevará a seguir su rastro por toda la isla, un rastro evidente: grandes casas con jardín, vehículos y ropa nueva, lujo, ostentación y apariencia. Caras de simple felicidad. Pero el precio de la botella, al haber pasado de mano en mano, se ha devaluado a un simple centavo. Eso significa que si

Keawe la compra jamás podrá venderla y su alma arderá eternamente en el infierno. Pero

Keawe, por conseguir el amor de

Kokuna, no duda y compra la botella, librándose de la lepra y casándose con

Kokuna a cambio de su propia condenación.

Y así podría haber terminado el relato, con esa moraleja; pero

Stevenson no se conforma y continúa, le da un nuevo giro:

Keawe hundido en la tristeza, el miedo, el dolor y el arrepentimiento por su destino que le impide ser feliz acaba confesándole todo a su mujer y ella encuentra la solución: viajar a Tahití donde tienen céntimos, una moneda más pequeña que el centavo y allí vender la botella y salvarse. Dando lugar a la tercera y última parte del relato en la que todavía

Stevenson es capaz de volver a hacer girar la noria, crear otros dos finales y otras dos continuaciones más hasta el desenlace definitivo.

Es cierto que este cuento escrito en el siglo XIX resulta en algunos aspectos contemporáneo. Es cierto que en la actualidad firmamos un empeño de por vida para conseguir una casa (sea la de nuestros sueños o no), pero más que eso está la permanente insatisfacción humana. Asombrarnos, con inquietud, de que todos podríamos pedirle un deseo a esa botella. Uno, sólo uno bastaría y que después podríamos deshacernos de nuestra mala conciencia vendiéndosela a otro igual de insatisfecho que nosotros. ¿Quién no dudaría? ¿Quién sería tan estúpido de resistirse?

Es cierto que está la ambición de la felicidad, pero tal vez

Stevenson quiera hacernos pensar que se trata de una felicidad que es puramente material. Advertencia que ante los ejemplos que vemos hoy en día seguramente resulte una monserga ridícula, un yogur caducado en la nevera de nuestra conciencia. O tal vez no.

Y ante ese materialismo

Stevenson propone como única contrapartida el amor, ese sentimiento puro por el que seríamos capaces de cualquier sacrificio, pero también está el precio que se puede llegar a pagar por conseguirlo. Y también está la mecánica diabólica del deseo. Desear una nueva ambición cuando ya hemos conseguido lo primero que queríamos. Lo rápido que el hombre es capaz de olvidar el dolor y la angustia, lo rápido que puede volverse egoísta, el débil equilibrio en el que vivimos, lo rápido que podemos perderlo todo.

Y es todavía más cierto que existen hombres que no temen a esa condena al infierno. Porque no creen en él. Porque si ese infierno existe no puede ser peor de lo que ya han vivido en la tierra. Y al morir el último propietario, ¿qué fue de la botella? Era irrompible y el corcho no podía sacarse por lo que no se podía liberar al diablo ¿Todavía estará en algún lugar? ¿Tendrá un nuevo dueño?

Stevenson no lo dice, así que esas preguntas que se quedan en el aire son lo mejor de esta historia.

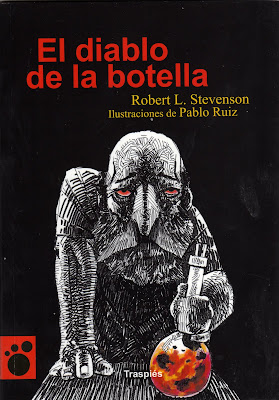

“El diablo de la botella” Robert Louis Stevenson. Ilustraciones de Pablo Ruiz. 60 páginas. Vagamundos, libros ilustrados. Editorial Traspiés. Granada, 2011.

La Editorial Traspiés ha cambiado el formato de su colección Vagamundos de libros ilustrados. El concepto sigue siendo el mismo, pero ahora los podemos disfrutar en un tamaño más grande. Placer multiplicado por dos en el que salimos ganando los que tenemos presbicia y en el que las ilustraciones cobran una nueva dimensión. Y como estreno de este nuevo formato un relato de Robert Louis Stevenson: “El diablo de la botella” con unas magníficas ilustraciones de Pablo Ruiz.

La Editorial Traspiés ha cambiado el formato de su colección Vagamundos de libros ilustrados. El concepto sigue siendo el mismo, pero ahora los podemos disfrutar en un tamaño más grande. Placer multiplicado por dos en el que salimos ganando los que tenemos presbicia y en el que las ilustraciones cobran una nueva dimensión. Y como estreno de este nuevo formato un relato de Robert Louis Stevenson: “El diablo de la botella” con unas magníficas ilustraciones de Pablo Ruiz.  Y la verdad es que lo que plantea resulta una oferta tentadora: “Todo lo que se desee: amor, fama, dinero, una casa: todo será tuyo si compras esa botella. Sólo hay una cosa que el diablo no puede hacer: prolongar la vida. Y si uno muere antes de venderla, su alma arderá para siempre en el infierno”. El diablo juega con nuestras debilidades. La ambición humana es un cuento muy viejo y él lo sabe. Conoce nuestros anhelos, los más básicos y primordiales. Cada uno tiene el suyo. Y en el caso de Keawe, el protagonista de este relato, su mayor deseo era tener una casa grande y lujosa que fuera la envidia de sus vecinos y la medida de su triunfo. Así que Keawe no resiste la tentación y compra la botella.

Y la verdad es que lo que plantea resulta una oferta tentadora: “Todo lo que se desee: amor, fama, dinero, una casa: todo será tuyo si compras esa botella. Sólo hay una cosa que el diablo no puede hacer: prolongar la vida. Y si uno muere antes de venderla, su alma arderá para siempre en el infierno”. El diablo juega con nuestras debilidades. La ambición humana es un cuento muy viejo y él lo sabe. Conoce nuestros anhelos, los más básicos y primordiales. Cada uno tiene el suyo. Y en el caso de Keawe, el protagonista de este relato, su mayor deseo era tener una casa grande y lujosa que fuera la envidia de sus vecinos y la medida de su triunfo. Así que Keawe no resiste la tentación y compra la botella. Resulta muy curioso. Lo de menos en esta novela breve es la historia que viene anunciando desde el principio y que aparentemente la justifica. Un libro escrito para contar en él “una historia que siendo sincero conmigo mismo no puedo aspirar a que sea creída por ninguno de los que la lea”. Una historia que hábilmente se va aplazando para mantener esa expectación y que una vez contada -prácticamente al final de la novela- apenas ocupa nueve páginas.

Resulta muy curioso. Lo de menos en esta novela breve es la historia que viene anunciando desde el principio y que aparentemente la justifica. Un libro escrito para contar en él “una historia que siendo sincero conmigo mismo no puedo aspirar a que sea creída por ninguno de los que la lea”. Una historia que hábilmente se va aplazando para mantener esa expectación y que una vez contada -prácticamente al final de la novela- apenas ocupa nueve páginas. Biarge, Perales y Sierra forman un triángulo escaleno. Un triángulo cojo, de lados irregulares.

Biarge, Perales y Sierra forman un triángulo escaleno. Un triángulo cojo, de lados irregulares.