Lo primero que sentí fue envidia. Y de la mala. La misma que sientes cada 22 de diciembre viendo el telediario.

Irse a París a estudiar literatura a la universidad de la Sorbona. Vivir en un piso con vistas al Sacré Coeur y con una chimenea tapada reutilizada como baúl de vino y tabaco. Aunque sea un quinto sin ascensor. Qué envidia.

Pero estoy harto de tanta queja y tanto arrepentimiento que no sirven de nada. Este año también habrá un 22 de diciembre y tampoco seré yo el que salga en el telediario bebiendo a morro de una botella de cava. Así que decidí irme a París y volver a tener veinte años, subir hasta un quinto sin ascensor y disfrutar de las vistas, recorrer la ciudad en bicicleta y frecuentar las calles por donde no pasan los turistas.

Al principio lo entendí como un diario de noventa y ocho entregas, y pensé en el esfuerzo, en la voluntad de escribir, en querer algo y proponérselo. En la constancia. Pensé en esos días en los que llegas a casa derrotado o borracho y en lugar de lavarte los dientes y meterte en la cama a dormir la mona te pones a escribir unas líneas. O que al día siguiente, entre clase y clase, con el segundo café de la mañana, aprovechas el tiempo para guardar la vida en un papel. Escribir telegramas que no enviaremos a nadie.

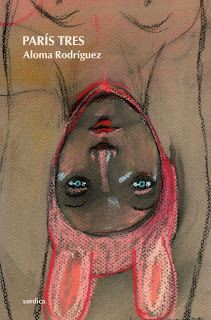

La inmensa mayoría iniciamos un proyecto, empezamos con ilusión, pero me temo que, como esos deseos para el nuevo año que requieren esfuerzo y constancia, no sobrevive a la primera excusa. Cambiamos el romántico quinto sin ascensor por un bajo con jardín. Sin embargo, Aloma se lo propuso y lo consiguió. Aloma estudia literatura pero tiene claro que quiere ser actriz. Aloma escribió un diario sin pretender hacer literatura. Contar las cosas que hacía, las cosas que le pasaban, las personas que conocía. Hablar de sexo y amigas, de tu novio y de ilusiones, de bicicletas, calles, películas, profesores, música, cigarrillos, teatro de vanguardia, dudas y una inmensa ciudad de novela. El estilo es lo de menos. Parece escrito con prisa. Sin detalles. Seco al paladar. Pero acabas acostumbrándote al sabor. Y te das cuenta de que el estilo no es lo importante, que cada uno tenemos el nuestro, nuestra forma de contar las cosas. Unos hablan mucho, otros poco o lo justo. Unos son serios, parecen enfadados cuando no lo están, otros –como yo- son charlatanes y excesivos.

Pero me di cuenta que era algo más que un diario. Que no era sólo eso.

Pensé en cómo era mi vida con veinte años, en el último año de la Facultad. Una vida echa de madrugadas, fiestas, borracheras, risas e inconsciencia. El futuro era algo que te hacia encogerte de hombros. La vida de Aloma se parece a la mía, fiestas, conciertos gratis con cerveza barata, profesores cretinos, viajar y dormir en un coche… pero hay algo completamente distinto, algo esencial. Ella sabe lo que quiere y vive la vida de sus veinte años sin miedo.

Tiene suerte, es verdad. Suerte de vivir un amor así, de contar con la compañía, la complicidad de un amor así. Tiene suerte de unos padres que la apoyan y no mirarán su vocación como un fracaso, que respetarán sus decisiones. Que viajarán hasta París para verla actuar en una obra de teatro sin texto ni argumento y no le harán ningún reproche.

Pero al final me di cuenta de que “París tres” es en realidad una búsqueda. Que la vida se trata de eso: buscar. Irse a vivir a otra ciudad y buscar tu sitio. No arrepentirse. Viajar sin mapa. Asombrarse. Recorrer una ciudad y acordarse de una novela. Querer ser actriz y buscar en el tablón de anuncios de la facultad. No tener miedo y decir que sí. Hacer de taquillera en lugar de actriz. Sobrevivir a la estafa y a los desengaños y no perder la ilusión. Hablar con un desconocido. Sonreír y guiñar un ojo. Saber que ser contradictorio te hace humano. Salir a la calle con un bocadillo y una cámara de fotos. Comprarse abrigos de segunda mano. Madrugar los sábados para buscar a Milan Kundera cerca de Notre Dame y no encontrarle. Recordar que tu madre te dijo que el que tropieza y no se cae, adelanta.

Saber que un domingo de octubre llega el final, y entonces, toca sonreír y seguir buscando.

Irse a París a estudiar literatura a la universidad de la Sorbona. Vivir en un piso con vistas al Sacré Coeur y con una chimenea tapada reutilizada como baúl de vino y tabaco. Aunque sea un quinto sin ascensor. Qué envidia.

Pero estoy harto de tanta queja y tanto arrepentimiento que no sirven de nada. Este año también habrá un 22 de diciembre y tampoco seré yo el que salga en el telediario bebiendo a morro de una botella de cava. Así que decidí irme a París y volver a tener veinte años, subir hasta un quinto sin ascensor y disfrutar de las vistas, recorrer la ciudad en bicicleta y frecuentar las calles por donde no pasan los turistas.

Al principio lo entendí como un diario de noventa y ocho entregas, y pensé en el esfuerzo, en la voluntad de escribir, en querer algo y proponérselo. En la constancia. Pensé en esos días en los que llegas a casa derrotado o borracho y en lugar de lavarte los dientes y meterte en la cama a dormir la mona te pones a escribir unas líneas. O que al día siguiente, entre clase y clase, con el segundo café de la mañana, aprovechas el tiempo para guardar la vida en un papel. Escribir telegramas que no enviaremos a nadie.

La inmensa mayoría iniciamos un proyecto, empezamos con ilusión, pero me temo que, como esos deseos para el nuevo año que requieren esfuerzo y constancia, no sobrevive a la primera excusa. Cambiamos el romántico quinto sin ascensor por un bajo con jardín. Sin embargo, Aloma se lo propuso y lo consiguió. Aloma estudia literatura pero tiene claro que quiere ser actriz. Aloma escribió un diario sin pretender hacer literatura. Contar las cosas que hacía, las cosas que le pasaban, las personas que conocía. Hablar de sexo y amigas, de tu novio y de ilusiones, de bicicletas, calles, películas, profesores, música, cigarrillos, teatro de vanguardia, dudas y una inmensa ciudad de novela. El estilo es lo de menos. Parece escrito con prisa. Sin detalles. Seco al paladar. Pero acabas acostumbrándote al sabor. Y te das cuenta de que el estilo no es lo importante, que cada uno tenemos el nuestro, nuestra forma de contar las cosas. Unos hablan mucho, otros poco o lo justo. Unos son serios, parecen enfadados cuando no lo están, otros –como yo- son charlatanes y excesivos.

Pero me di cuenta que era algo más que un diario. Que no era sólo eso.

Pensé en cómo era mi vida con veinte años, en el último año de la Facultad. Una vida echa de madrugadas, fiestas, borracheras, risas e inconsciencia. El futuro era algo que te hacia encogerte de hombros. La vida de Aloma se parece a la mía, fiestas, conciertos gratis con cerveza barata, profesores cretinos, viajar y dormir en un coche… pero hay algo completamente distinto, algo esencial. Ella sabe lo que quiere y vive la vida de sus veinte años sin miedo.

Tiene suerte, es verdad. Suerte de vivir un amor así, de contar con la compañía, la complicidad de un amor así. Tiene suerte de unos padres que la apoyan y no mirarán su vocación como un fracaso, que respetarán sus decisiones. Que viajarán hasta París para verla actuar en una obra de teatro sin texto ni argumento y no le harán ningún reproche.

Pero al final me di cuenta de que “París tres” es en realidad una búsqueda. Que la vida se trata de eso: buscar. Irse a vivir a otra ciudad y buscar tu sitio. No arrepentirse. Viajar sin mapa. Asombrarse. Recorrer una ciudad y acordarse de una novela. Querer ser actriz y buscar en el tablón de anuncios de la facultad. No tener miedo y decir que sí. Hacer de taquillera en lugar de actriz. Sobrevivir a la estafa y a los desengaños y no perder la ilusión. Hablar con un desconocido. Sonreír y guiñar un ojo. Saber que ser contradictorio te hace humano. Salir a la calle con un bocadillo y una cámara de fotos. Comprarse abrigos de segunda mano. Madrugar los sábados para buscar a Milan Kundera cerca de Notre Dame y no encontrarle. Recordar que tu madre te dijo que el que tropieza y no se cae, adelanta.

Saber que un domingo de octubre llega el final, y entonces, toca sonreír y seguir buscando.

Aloma Rodríguez “París tres” Xordica Editorial. Zaragoza 2007.